江西古代科技奇才宋应星与沉寂百年又享誉世界的《天工开物》

时间:2019-02-20 来源:文化江西

江西分宜县,农田、果园、村舍镶嵌在绿野之中,自古就是禀赋极佳的丰饶宝地。正是这片土地,与数百年前的一位读书人结下不解之缘,他以心灵的勤奋、浩瀚的精神、活跃的想象、济世的贤才在此付诸实践,写下《天工开物》这部巨著。这部书至今仍然闪耀着难以磨灭的史学光泽,令我们一遍遍倾心于朴实沧桑的农耕文化,并激励着奋发创新的活力。

16世纪,文艺复兴在欧洲进入鼎盛时期,自然科学与艺术改良并举,将以人为中心的人文主义精神推向了高潮。与此相对应,明代后期,中国有一批读书人敏锐地感触到生产力和技术进步对于富国强民的重要性。他们开始抛开纸上谈兵,沉下心来深入实际地考察实践,做研究、搞发明,这就是“实学”。李时珍、徐光启、徐霞客都是“实学”的代表人物,宋应星便是其中之一。

出生于奉新县宋埠镇的宋应星,幼时聪颖好学,“数岁能韵语”。他熟读经史及诸子百家,在程颐、程灏、周敦颐、朱熹及张载这宋代五大家中,他独推张载的“关学”,所以,从小就打下了唯物主义自然观的根底。他对天文学、声学、农学及工艺制造之学兴趣甚浓,曾熟读过李时珍的《本草纲目》、沈括的《梦溪笔谈》。此外,他还喜欢音乐、诗词,常与同窗好友赴风景名胜处郊游,相互催诗,纵论天下事。

万历四十三年,宋应星与兄宋应升参加乙卯科乡试。在一万多名考生中,29岁的宋应星考取全省第三名举人,其兄名列第六。奉新诸生中只有他们兄弟中举,故称“奉新二宋”。乡试的成功使宋氏兄弟备受鼓舞,当年秋他们便前往北京应次年丙辰科会试,但却名落孙山。为了作好再试准备,宋应升、宋应星等人前往九江白鹿洞书院进修。万历四十七年,兄弟俩与江西其他考生齐会京师,但仍未及第。此后,他们再试多次,均告失败。

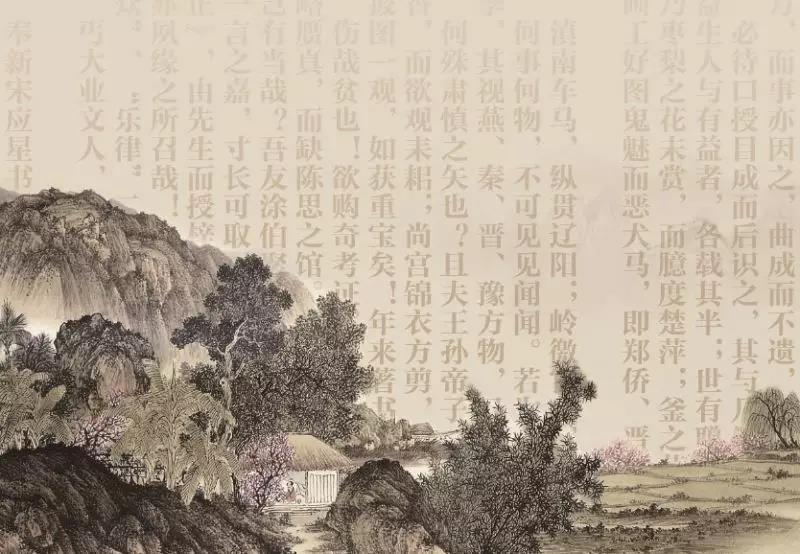

宋应星前后五次参加会考,足迹几乎遍布中原和东南、中南、华南各省,沿途风土各异、世态万象,让他大开眼界。面对应接不暇的新鲜事物,宋应星惊喜地感叹:“为方万里中,何事何物不可闻”。而正是这些跋涉于求仕之途的田间、作坊调查,为宋应星日后编写《天工开物》,积累了宝贵的第一手资料。

宋应星多次科场失利,已经看透了科举制度的弊端,开始鄙视那些死读经书、不懂生产的“学者”,因此意绝科举之念。放弃科考后,他的主要志趣仍在调查研究工农业生产技术上。宋应星认为,财富就是物质生产,只有物质极大地丰富了,老百姓才会过得富足,国家才会强。因此,凡是有益于国计民生的生产活动和生产技术,他都很感兴趣。

民间考察期间,宋应星决定谋一公职,借以资助他完成“实学”研究的志愿。崇祯四年,他由吏部铨选任浙江桐乡县令,四年后任袁州府分宜县县学教谕,这是个未入流的官职,类似于现在某些不坐班的学校教员,授课后的余闲时间较多,同时又能接触到一些图书资料,这为他从事写作提供了条件。

或许,智慧迸发于绝望。不再应试科考的宋应星经常在田间、作坊自由行,与乡民唠嗑交流,一边享受耘禾耕田的生活景致,一边调查农业生产知识,乐哉悠哉地从事着极其繁杂的著述工作。

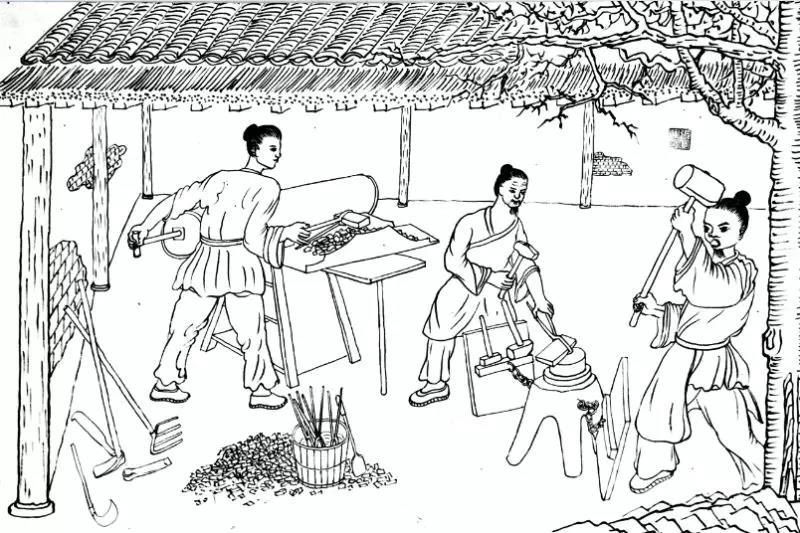

宋应星注重利用数据说明生产的质量和效率,接近近代科学研究的方法。他推算了一亩稻秧可供移栽的面积及稻秧生长的时日;比较了胡麻、蓖麻子、樟树子的榨油量;记载了手工业、农业工具的尺寸等等。这样广泛使用数据来说明问题,在他之前是不多见的。

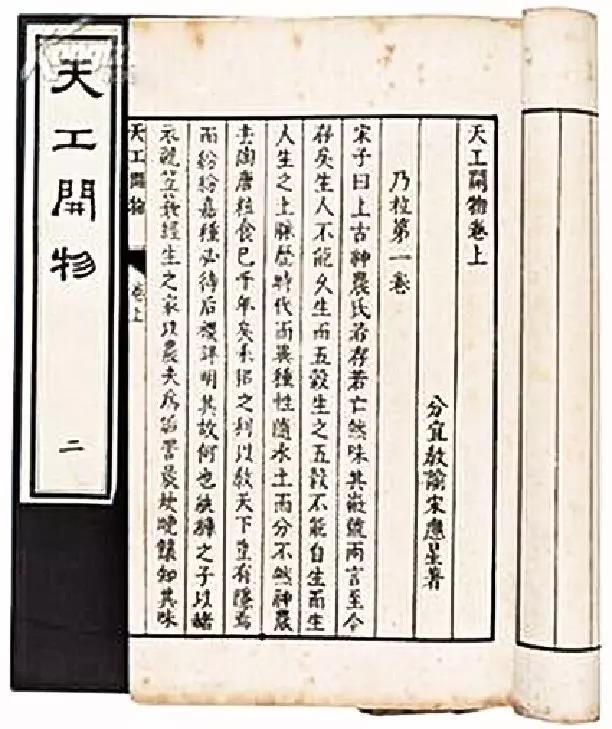

宋应星在分宜县做了四年县学教谕,这是他一生中的重要阶段,他的主要著作都是在这一期间发表的。勤奋出真知,经过艰苦磨砺,《天工开物》这部著作应运而生。

崇祯十一年,宋应星分宜任期已满,考列优等,升任福建汀州府推官,后又出任南直隶凤阳府亳州知州,然此时正值明亡前夕。崇祯十七年,他辞官返回奉新。此后,宋应星亦无意恋官一直过着贫困的隐居生活,拒不出仕,康熙五年(1666年),80岁的宋应星患病,时至秋冬,落叶纷纷,暮色沉沉,一代巨匠病逝家乡。

《天工开物》发行后,很快就引起了学术界和刻书界的注意。“明末四公子”中的方以智曾在《物理小识》中引用过《天工开物》的有关论述。宋应星的朋友陈弘绪任晋州(今河北晋州)知州,守城时,就曾依照其中旋转型火箭弹“万人敌”的制造法,制成此种兵器,打败了清兵的围攻。

宋应星以“天工开物”命名他的书,是想以此表达一种科学思想,这种思想强调自然力与人工互补、自然的运行与人类活动相协调,通过技术从自然资源中开发物产,从而使人在自然面前发挥其主观能动性。旷世奇书《天工开物》分上、中、下三卷,详细叙述了各种农作物耕种和工业生产原料的种类、产地、生产技术和工艺装备,以及一些技术经验,既有大量确切的数据,又绘制了一百二十三幅精美插图,甚至对金、银、铜、铁、锡、铅、锌等金属矿产的开采、洗选、冶炼和分离技术,对灌钢以及各种铜合金的冶炼也做了详细说明。全书在叙述各个领域工艺技术的同时,还发展出了“穷究试验”的研究方法,对迷信神怪、荒诞旧说进行批判,为社会进步注入了崭新的科学气息,这也是《天工开物》开一代先河的最大特色。

然而,满清入关后,清王朝统治者为巩固异族的统治,消灭汉族主体意识,文字狱大行其道。他们由于忌讳《天工开物》中的某些言辞而未将其收入《四库全书》,并列入销毁之列。从而使得这本旷世巨著在数百年间的官方书架中一度散佚,在国内甚至找不到《天工开物》初刻本。

从此,经过清朝将近三百年的统治之后,《天工开物》已经从中国彻底消失,连知道这本书的人都很少。直至民国初年,一位学者从《云南通志》中发现《天工开物》的引用内容,才追根溯源在日本朋友家中发现这本书的日文版。后来,他在法国国家图书馆里找到《天工开物》明朝最初的原刻本。按照原刻本,《天工开物》得以回国、回家印行,重见天日。

《天工开物》享誉世界,却在国内沉寂了300多年,这就是明代一位饱含心酸经历的科技奇才研究成果的漂泊史。

进入新世纪以后,《天工开物》仍然备受关注。2011年,《天工开物》古文原文、现代汉语译文与英文译文对照本被收入《大中华文库》在国内外发行。同年,德国学者薛凤用英文撰写《开万物之技艺•17世纪中国的知识与技术》,全面而深入地介绍了宋应星和《天工开物》,掀起了当代西方研究《天工开物》的新高潮。今天,勤劳智慧的新余人继承并刷新了《天工开物》的精神瑰宝,实施了同样具有世界影响的光伏(太阳能)产业。这项高起点、大手笔的“天工开物”巨作正在新余全面铺开,必将对新能源应用普及和环境可持续发展产生重大而深远的影响。